迈迪品牌咨询高级研究员:孙琛

每天一日三餐,你能想起来自己吃的肉、蛋、奶、米、面、油是什么品牌么?

肉,我第一想到的是双汇;油,有金龙鱼、福临门;奶,有现在负面新闻不断的蒙牛、以及伊利、光明。农副产品中,肉、油、奶这三个行业都已经完成了它们品牌化的建立过程,那么米、面、蛋呢,它们的品牌化进程如何?未来谁将成为这一行业的第一品牌?

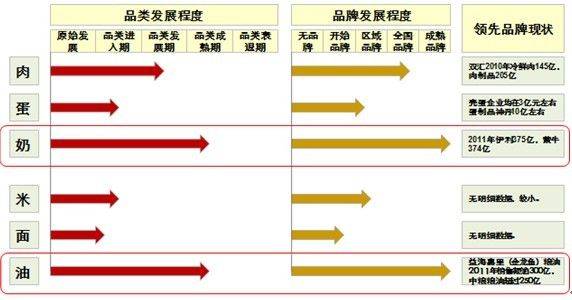

我们简单对这几个农副产品行业进行了一个梳理,可以看到,肉、奶、油行业的发展远远领先于其他农副产品行业,其发展的历程非常值得借鉴。

从0到300亿,双汇走过了19年的历程,金龙鱼19年,蒙牛只用了12年,我们相信历史总是有极大的相似性的,特别是这些与老百姓生活息息相关的农副产品行业,无论是肉、油、奶,还是米、面、蛋,每一个行业都拥有上千亿的市场容量以及广泛的消费需求,品牌化是未来必然的趋势,我们可以预见在米、面、蛋行业也一定会有一个300亿的大品牌崛起。

我们以食用油行业中的金龙鱼为例,食用油行业的品牌化就是从散装油向小包装食用油进化的过程。通过对它的分析,我们可以将金龙鱼的成功可以概括为以下三点:

1.找准了转换散装油用户的核心品类,产品体验更好。

散装油本身来说是有一定的产品缺陷的,主要表现在有杂质,易氧化,有豆腥味,并且由于没有包装,因此不能长时间储存。而国外早在十多年前就已经完成了小包装食用油对散装油的替换,金龙鱼正是看中了中国这块有吸引力的潜在市场。

早先,金龙鱼根据自身在国外市场的经验加上对价格因素的考虑,最早将色拉油带入中国市场,但是效果并不好。因为它很快发现这与中国人的饮食习惯有很大的关系。色拉油虽然价格比较便宜,加热时不冒烟、不起泡,但是总的来说更加适合凉拌时使用,这也是为什么色拉油在中国并没有在国外那么受欢迎,并且由于它没有太多的油香味,作为以食为天的中国人,显然在口味上不能达到需求。

另一方面,花生油、玉米油、橄榄油等相对高端的油品,虽然的口味上有很大的优势,在国外发展也较成熟,但是由于价格太高,显然也不是打开中国市场的理想品类。要完成小包装食用油对散装油的替换,口味和价格是两个绕不过去的坎。

在多重因素的影响下,金龙鱼最终选择了以调和油为核心品类,因为它可以兼顾价格与口味间的平衡。举个例子,100元的纯大豆油,除去生产、包装和销售成本,只能赚3元钱,即3%的盈利;而100元的以大豆为基础油的各种调和油,盈利却能达到6元钱,即盈利6%,是纯大豆油盈利的一倍。

目前,金龙鱼的调和油依然是益海嘉里旗下最主要的利润来源。

2.注重品牌的打造,在发展的不同阶段有清晰的品牌战略。

从1990-1997年,基本是金龙鱼的导入期。在这一阶段,金龙鱼主要做的工作就是让消费者认识“金龙鱼”是谁。突出“金龙鱼”金光一闪的品牌形象,主要诉求“美味”,告诉消费者金龙鱼就是好吃。

1997-2000年,金龙鱼进入成长期。随着竞争环境的改变,金龙鱼丰富了自身的产品线,推出高端的花生油、玉米油等。并且加大了品牌建设的力度,主要展现“温暖亲情的大家庭”概念,主要诉求也从“美味”转向了“专家”,强调领导力。

2000年以后,金龙鱼面临的市场环境更加多元、市场也愈加成熟。金龙鱼强烈的意识到品牌力的打造不能仅仅停留在表面,必须将品牌内涵传递给消费者。也就是从这时起,金龙鱼1:1:1调和油推出市场,强调均衡营养,同时将品牌核心价值确立为“健康”。

直到现在,金龙鱼的核心价值依然是“健康生活 金龙鱼”。

3.渠道下沉助力金龙鱼从发达的地域市场走向全国。

从沿海的华东、华南做起,从发达地区走向内地城市,进而全国布局。过去20年间金龙鱼累计销售小包装食用油超过52亿瓶,平均每个中国人就消费了4瓶;同时,在中国的农村城市、大街小巷,金龙鱼还拥有着约80万个销售网点,让竞争对手望尘莫及。

截止2012年,金龙鱼的年销售量为350万吨,市场占有率高达45%。但是食用油行业的发展远没有结束,无论是益海嘉里自身推出欧丽薇兰高端橄榄油,还是来势汹汹的新进入者中储粮推出金鼎希望占据10%的份额。面对庞大的市场需求,每个企业依然有巨大的发展机遇。

同样的,其他农副产品行业,例如肉类中的双汇,奶类中的蒙牛之所以取得了百亿的生意规模,你会发现成功的因素不外乎如此:选对了核心品类(火腿肠/常温奶),注重品牌打造,渠道下沉。

目前我们可以看到,农副产品中米类的整合已经开始,益海嘉里早在2004年就开始筹谋水稻加工业,2009年金龙鱼大米的开始全面上市。因为,米行业几乎就是20年前的食用油市场,中国大米的年消费量约2.4亿吨,但其中小包装品牌大米销售量不足2%,益海嘉里正是瞄准了这一空白市场。

而农副产品中的面类也同样如此。

在蛋类行业目前我们还没有看到明显的整合动静,全国分布有几个地方性的品牌,规模都较小。但是面对3000多亿的市场规模,特别是在当前食品安全的前提下,规模化养殖可以最大程度的降低疾病风险,实现成本控制,加之越来越多的消费者购物习惯的改变,多重因素作用下,我们相信必有一雄的崛起。

迈迪对农副产品行业的关注由来已久,作为关乎国计民生的行业,我们期待着越来越多的餐桌上的大品牌的出现。